Cengkeraman Tradisi Sunat Perempuan

Konten dari Pengguna

10 Agustus 2017 18:22 WIB

Tulisan dari Sattwika Duhita tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

ADVERTISEMENT

kumparan Hadir di WhatsApp Channel

Follow

Nuura Mahamud Muse lahir dan hidup di Somalia, Afrika. Kini, ia memang sudah menginjak umur 35 tahun--menjadi ibu dengan enam orang anak.

ADVERTISEMENT

Namun, kenangan puluhan tahun saat ia masih begitu belia begitu kuat terpatri di benaknya.

Ia masih ingat betul rasa perih dan sakit kala alat kelaminnya disunat dengan silet, lalu dijahit kembali dengan benang yang ditautkan ke duri. Jahitan demi jahitan mengeratkan kembali goresan silet itu. Sepuluh hari ia tak bisa bergerak bebas, sebab rasa sakit dan ngilu terus meradang di selangkangannya.

Ingatan penuh luka itu seakan tak pernah kering--terus basah dan berdarah.

Setelah akhirnya menikah, indahnya malam pertama pun tak pernah ia kecap. Si suami sangat menikmati tiap momen di malam itu. Namun Muse? Ia merintih, menahan sakit dan perih selama berhubungan intim. Perih itu adalah perih yang sama ia rasakan saat belia, saat ia harus dengan penuh kepahitan menjalani ritual sunat perempuan.

ADVERTISEMENT

Somalia, tanah kelahirannya itu, menjadi negara dengan angka sunat perempuan tertinggi di dunia. UNICEF melansir, 98 persen dari populasi perempuan menjalani praktik sunat perempuan dengan cara infibulasi; ditoreh lebar, lalu kembali ‘dirapatkan’ dengan enam hingga 13 jahitan.

Cerita lain datang dari Karachi, Pakistan.

Zainab Khan (bukan nama asli) lahir sebagai bagian dari kelompok Bohra yang kuat meyakini dan menjalankan sunat perempuan sebagai sebuah tradisi yang harus terus berlangsung turun-temurun.

Ia melihat begitu banyak kawan perempuannya yang harus menjerit kesakitan, sebab klitorisnya harus dipotong dengan alat tajam. Tak jarang, Zainab melihat kawannya menangis menahan perih, walau praktik sudah berlalu lebih dari seminggu.

Melihat rintih derita kawan perempuannya, Zainab mendefinisikan praktik sunat perempuan sebagai “pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak perempuan” dan dengan tegas menolak ritual tersebut. Ia dengan erat menjaga dan menolak untuk menyunatkan anak perempuannya.

ADVERTISEMENT

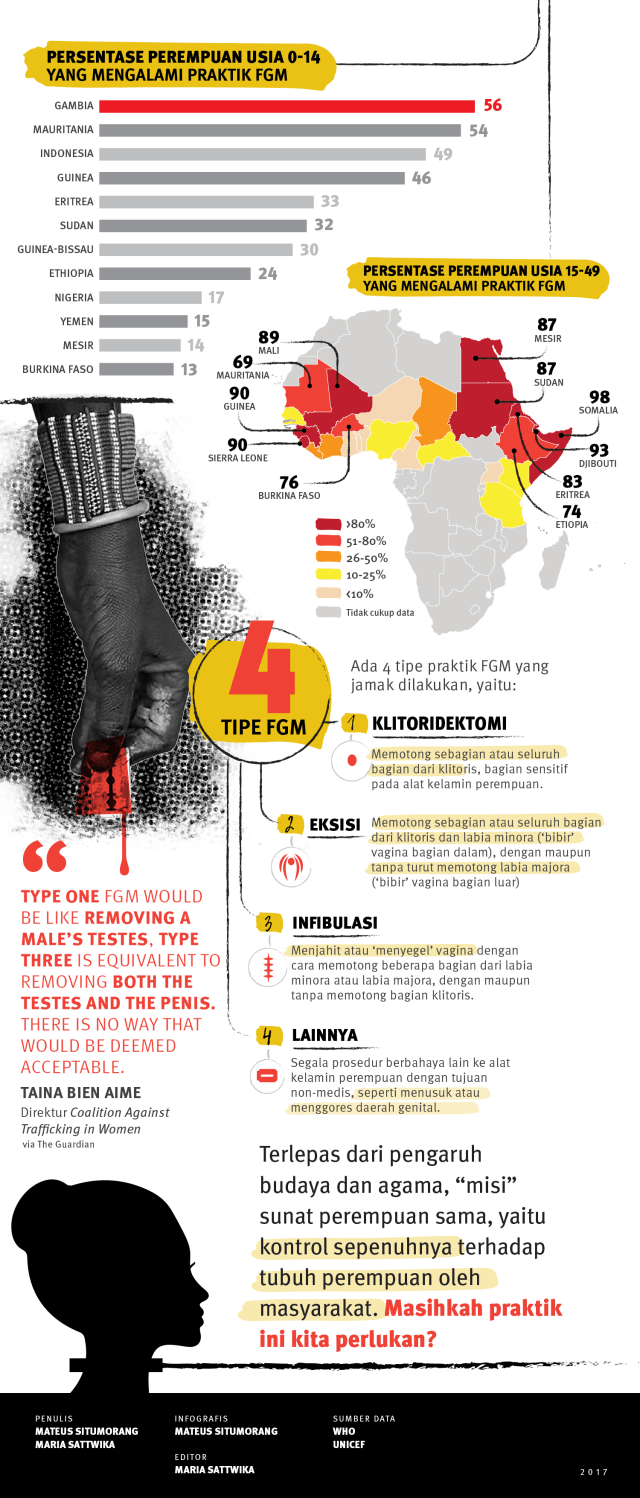

[klik untuk perbesar gambar]

Seluruh rangkai peristiwa ini lantas memantik pertanyaan: bagaimana bisa seorang perempuan harus menjalani ritual yang begitu menyakitkan seperti ini?

World Health Organization telah mengambil sikap dan dengan tegas menyatakan sunat perempuan sebagai salah satu pelanggaran terhadap hak asasi perempuan. Kasus sunat perempuan umumnya terjadi dengan prevalensi umur anak perempuan (0-15 tahun) dan perempuan dewasa (15-49 tahun).

UNICEF pun kembali melaporkan, setidaknya 200 juta perempuan telah mengalami sunat, dan tiga juta anak perempuan lain ‘terancam’ harus menjalankan ritual serupa--dengan metode yang paling ‘ramah’ hingga paling ekstrem.

Somalia, sebagai negara dengan persentase angka sunat perempuan tertinggi, memiliki prevalensi umur perempuan yang mengalami sunat perempuan berada di rentang 15 hingga 49 tahun. Sama halnya dengan beberapa negara lain seperti Mesir, Mali, dan Sudan yang ketiganya berada di jajaran sepuluh besar negara dengan kasus sunat perempuan yang begitu tinggi.

ADVERTISEMENT

Namun, jangan pernah lupa kalau kasus sunat perempuan bukan cuma masalah di benua Afrika.

Menengok ke tanah air sendiri, Indonesia nyatanya ‘sukses’ menduduki urutan ketiga dengan kasus sunat perempuan tertinggi di dunia. Dari 200 juta kasus sunat perempuan di dunia, 100 juta kasus terjadi hanya di Indonesia, Mesir, dan Etiopia.

Dan 44 juta di antaranya adalah anak perempuan yang umurnya masih begitu belia--di bawah 15 tahun.

Budaya sunat perempuan nyatanya terbentuk di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Papua. Sementara, dilansir Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, Gorontalo, Sulawesi Utara, menjadi daerah dengan angka sunat tertinggi di Indonesia dengan persentase 83,7 persen, disusul oleh Bangka Belitung, Banten, Kalimantan Selatan, Riau, dan Jawa Barat.

ADVERTISEMENT

Persentase kasus sunat perempuan terendah terjadi di Nusa Tenggara Timur yang berada di angka 2,7 persen.

[klik untuk perbesar gambar]

Ini baru bicara angka. Bagaimana dengan metode yang dipraktikkan di Indonesia, tanah yang konon tanah surga bagi tiap penduduknya? (konon, ya)

Saya cukup terenyuh ketika salah seorang kawan dekat yang berasal dari Riau baru mengetahui kalau dirinya disunat saat ia masih berumur beberapa bulan setelah saya bertanya padanya apakah pernah ia pernah mengalami sunat perempuan.

“Jujur aku baru nanya ke Ibu setelah kamu tanya itu ke aku,” katanya.

Kisah pun berlanjut dengan detail metode dan seremoni yang ia jalani saat prosesi sunat berlangsung. Katanya, ia disunat dengan cara dipotong pada bagian ujung klitorisnya.

ADVERTISEMENT

Tak cuma satu, kisah lain terdengar dari kawan dekat dari Gorontalo yang sekarang bergerak di isu perempuan. Keputusannya untuk bergabung di sebuah organisasi nirlaba yang fokus dalam sunat perempuan tak lain tak bukan karena dirinya guram betul dengan budaya sunat perempuan yang dialaminya saat kecil.

“Makanya saya susah orgasme, ya karena dulu pas kecil klitoris saya dipotong, “ katanya.

Ia mengaku cukup kesulitan untuk mencapai ‘puncak’ bila sedang berhubungan intim dengan pasangan. Samar-samar masih teringat dirinya akan rasa kaget dan jerit pedih akibat ritual pemotongan klitorisnya--walau hanya sebagian kecil.

Bulu kuduk mendadak merinding seraya membayangkan cerita sunat yang baru saja saya dengar.

Dilakukan saat masih begitu belia, tanpa konsensus, tak ada implikasi kesehatan--lebih cenderung berisiko--, dan dalam berbagai kasus menggunakan metode ekstrem dalam praktiknya.

ADVERTISEMENT

Ditambah dengan jejak sejarah sunat perempuan yang ‘tujuannya’ guna menekan hasrat seksual perempuan, seperti premis yang dijelaskan seorang pakar antropologi, Janice Boddy dalam bukunya yang bertajuk "Womb as Oasis: The symbolic context of Pharaonic circumcision in rural Northern Sudan".

Anggapan kebinalan perempuan jika tak disunat pun masih erat mengakar sebagai justifikasi dalam praktik sunat perempuan. Seksualitasnya dianggap ‘perlu’ dibatasi.

Dengan segala pengaruh nilai tradisi hingga budaya, pula ragam metode yang digunakan, misi ‘sunat perempuan’ pada akhirnya bermuara ke tujuan yang sama: hasrat masyarakat untuk punya kontrol penuh terhadap tubuh perempuan.

Lantas, masihkah praktik ini kita perlukan?

Penulis : Maria Sattwika

Infografis: Mateus Situmorang