Alasan Maraknya Pertengkaran di Media Sosial

ADVERTISEMENT

kumparan Hadir di WhatsApp Channel

Follow

Media sosial bisa diibaratkan sebagai pedang bermata dua. Ia bisa menjadi alat yang luar biasa dahsyat untuk melawan kezaliman, seperti yang ditunjukkan oleh Revolusi Musim Semi Arab. Di sisi lain, media sosial juga berpotensi menjadi alat pemecah belah yang tidak kalah mangkus.

ADVERTISEMENT

Pada tataran mikro, seperti dalam konteks perkawanan, media sosial juga bersifat demikian. Beragam aplikasi media sosial yang ada bisa merekatkan jalinan perkawanan yang dipisahkan oleh jarak dan waktu. Dan sebaliknya, bisa juga merenggangkan hubungan antarkawan, atau yang terburuk; membalikkan itu semua, dari kawan menjadi lawan.

Satu fenomena yang paling jamak berlangsung di media sosial Indonesia adalah: perang argumen, atau di media sosial Twitter biasa disebut sebagai Twitwar. Adu argumen ini boleh dibilang bersifat laten. Betapa tidak, di hampir setiap isu, terutama isu menyangkut politik hingga agama, hampir dipastikan akan berakhir dengan adu komentar.

Karena media sosial telah menihilkan sekat-sekat kelas sosial, maka medium ini juga telah berhasil men-demokratisasi suara-suara dari pihak-pihak yang selama ini terpinggirkan. Dengan begitu, pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai perdebatan tidak terbatas kelas atau kelompok sosial tertentu.

ADVERTISEMENT

Tidak heran kalau di media sosial kita bisa menyaksikan debat antara anggota DPR dan konstituennya, jurnalis dengan sesama jurnalis, atau antara dosen dengan pekerja kantoran.

Saking jamaknya fenomena twitwar, sampai-sampai lahir akun khusus yang merangkum segala jenis twitwar yang berlangsung salah satunya adalah akun: info twitwor. Dengan adanya akun itu, para penonton setia twitwar tidak perlu repot-repot untuk scrolling, atau kecewa tak bisa melihat isi akun lawan karena salah satu akun yang terlibat twitwar digembok. Akun info twitwor merangkum aktivitas debat kusir online itu dengan screenshoot gambar.

Sependek observasi saya, perang argumen semacam itu seringkali tidak jauh berbeda dengan “debat kusir”; perdebatan yang berlangsung langgeng, tak berkesudahan. Pun ketika argumen salah satu pihak sudah begitu terang mengandung logical fallacy, atau sudah jelas keliru, tetap saja hal itu tidak serta-merta mengakhiri perdebatan. Malah, yang terjadi perdebatan akan merembet ke isu-isu lainnya.

ADVERTISEMENT

Melihat realita seperti itu, terbesit sebuah pertanyaan tentang; secara psikologis apa yang dirasakan orang-orang ketika berdebat di dunia online?

Waspadai Stres

Apa yang dirasakan orang-orang ketika mereka saling beradu argumen di dunia maya? Apakah mereka merasa tertantang, bahagia, takut, atau biasa-biasa saja?

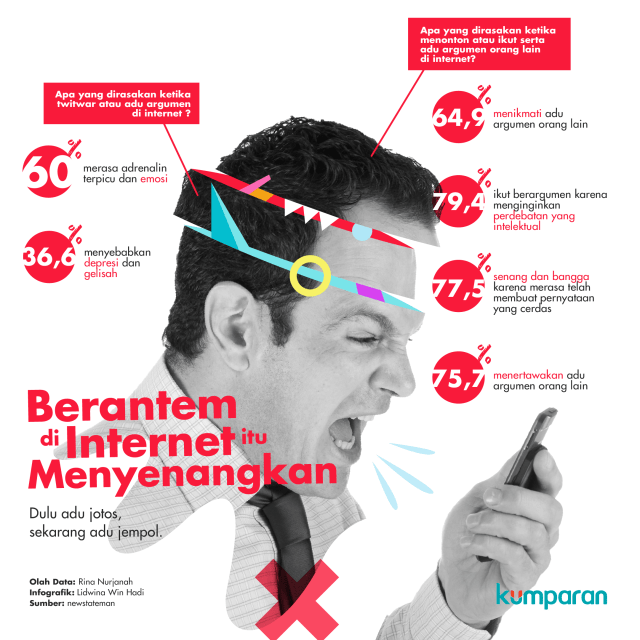

Majalah New Statesman pernah mengulik persoalan itu melalui sebuah survey mengenai reaksi dan dampak psikologis yang ditimbulkan ketika berdebat di media sosial. Hasilnya, menurut survei itu; 60 persen dari 385 responden mereka menyatakan bahwa jantung dan adrenalin mereka berdegup kencang ketika terlibat dalam perdebatan online. Sebanyak 50 persen responden juga merasa “agak” terlibat secara emosional dalam perdebatan online itu.

Survei tersebut juga menyatakan sebanyak 27,5 persen responden menyatakan bahwa reaksi emosi yang paling umum mereka rasakan ketika berdebat di internet adalah frustasi. Sedangkan 18 persen responden menganggap bahwa mereka merasa sedih ketika orang-orang menyalahartikan kata-kata dan makna yang mereka sampaikan.

ADVERTISEMENT

Menurut pakar psikologi siber Dr Dawn Branley, salah paham dalam percakapan di media sosial bukanlah hal yang mengejutkan. Menurutnya, “Kata-kata yang tertulis di media sosial (cuitan atau status) gagal menampilkan makna yang sesungguhnya dari pesan, ide-ide, humor, atau emosi yang ingin disampaikan penulisnya”.

Hal itu, menurutnya disebabkan karena apa yang tertulis di media sosial, “tak memiliki ekspresi wajah dan bahasa tubuh yang membantu kita untuk lebih memahami, (sehingga) kata-kata yang ditulis di media sosial mudah untuk disalahartikan.”

Reaksi emosional lain yang paling dirasakan orang ketika berdebat di dunia maya adalah kemarahan. Persentase menyangkut reaksi ini mencapai angka 13,5 persen. Sebaliknya, dan fakta yang sungguh mengejutkan, ternyata 5,7 persen saja yang merasa antusias, bahkan hanya 1,6 persen responden yang merasa bangga melakukan perdebatan online.

ADVERTISEMENT

Tentang temuan ini, Branley mengungkapkan bahwa, “Walau mungkin saja beberapa pengguna media sosial menemukan bahwa beradu argumen secara online merupakan bentuk dari catharsis atau pelepasan energi negatif yang mereka miliki, namun berbagai studi justru menemukan bahwa berkoar-koar di media sosial malah semakin mengintensifkan perasaan negatif si pengguna media sosial, bukan menguranginya.”

Fakta menarik lainnya, sekitar 30 persen responden mengatakan bahwa reaksi emosional mereka ketika sedang debat online hanya berlangsung selama perdebatan berlangsung. Sedangkan 26 persen lainnya mengatakan bahwa emosi itu masih berlangsung setidaknya selama setengah jam.

Tapi ada juga orang sulit meredakan reaksi emosionalnya, istilahnya baper (bawa perasaan). 14 persen responden mengaku bahwa masih merasa emosional selama seharian penuh setelah berdebat online. Dan, yang paling mengkhawatirkan, 3,6 persen responden mengaku bahwa efek emosional yang mereka rasakan akibat perdebatan online itu berlangsung hingga satu minggu.

ADVERTISEMENT

Meski 74,2 persen responden yang sering berdebat online mengaku bahwa aktivitas itu tidak berpengaruh, namun ada 35,8 persen responden yang mengaku bahwa itu berdampak pada kesehatan mental mereka.

Sebanyak 49,8 persen responden mengatakan bahwa efek yang paling mereka rasakan adalah stres. Sementara 12,6 persen responden lain mengaku berdebat di internet membuat mereka depresi, dan 24 persen mengaku dibuat gelisah.

Tidak hanya itu, 11 persen responden mengatakan bahwa berdebat di dunia maya semakin memperburuk kesehatan mental mereka, bahkan 2,6 persen responden mengklaim bahwa berdebat online membuat diri mereka merasa tersakiti.

Tertawa di atas penderitaan orang lain itu memang enak-enak sedap. Nyatanya, 75,7 persen responden mengaku dibuat tertawa karena berdebat di internet.

ADVERTISEMENT

Namun di balik itu, ada fakta yang sebenarnya mengandung paradoks: 77,5 persen responden mengklaim ikut serta debat online membuat mereka bahagia pada satu waktu. Alasannya, 46,9 persen dari mereka menyatakan karena ada kebanggaan setelah merasa mengeluarkan argumen yang cerdas dan jelas ketika berdebat di dunia maya. Parameternya--tentu saja--ketika pernyataan mereka disukai atau di-retweet.

Menembus Kebebalan

Mengapa berdebat di dunia maya, seperti di Facebook atau di Twitter, marak terjadi. Collete Snowden, pengajar di School of Communication, International Studies komunikasi dan linguistik asal University of South Australia mempunyai jawaban atas pertanyaan ini.

Menurut artikel yang ditulisnya di The Conversation: berita, gossip, dan debat-debat politik telah berlangsung sepanjang sejarah umat manusia. Apakah itu di dewan-dewan suku pada zaman prasejarah, forum kota di zaman romawi, di dewan-dewan kota, di bar-bar, atau warung kopi, komunikasi dan perdebatan menyangkut politik adalah hal yang lumrah.

ADVERTISEMENT

Snowden menambahkan bahwa sudah menjadi kebutuhan dan naluri manusia untuk mendebat kebijakan publik atau kekuasaan politik, menyebarkan berita, atau mengecam pemerintah. Media sosial hanyalah medium termutakhir yang mampu menampilkan karakteristik itu tadi.

Media sosial meniscayakan manusia untuk saling berkomunikasi dan memperoleh informasi penting dengan cepat tanpa batas ruang dan status sosial. Namun interaksi yang terbangun hampir selalu diiringi perdebatan hingga polarisasi antarpendukung kelompok yang berbeda.

Kritiknya atas fenomena ini adalah simplifikasi dari isu-isu yang kompleks menjadi sebatas pertengkaran kata-kata, fenomena yang membuat isu-isu tersebut kadang menjadi kabur.

Lebih lanjut, Snowden berpendapat bahwa, debat-debat di media sosial yang berubah secara cepat mengubah posisi politik masing-masing pihak menjadi saling berhadap-hadapan, membuat pesan-pesan yang mereka sampaikan tampak seperti pengulangan saja, dan seringkali tanpa resolusi.

ADVERTISEMENT

Hal itu, bukanya tanpa sebab. Seperti yang diungkap oleh pakar psikologi David Ropeik di laman Psychology Today , mental manusia--yang diibaratkanya seperti komputer--hanya akan bekerja ketika melibatkan perasaan, yang diibaratkannya seperti perangkat lunak.

Lebih lanjut, David Robeik, mengutip Melissa Finucane dan Paul Slovic, menyebut fenomena kebebalan ini dengan istilah “The Affect Heuristic”. Proses yang berlangsung di alam bawah sadar manusia ketika mengambil informasi dan memprosesnya melalui perasaaan, insting, dan pengalaman hidup kita.

Aspek-aspek itu yang mempengaruhi penilaian dan opini kita atas fakta-fakta yang kita dapatkan. Singkatnya, orang-orang mengambil keputusan tidak hanya didasari oleh apa yang mereka pikirkan, tapi juga yang mereka rasakan.

Sementara menurut penjelasan Dr Ciaran McMahon, pakar cyberpychology di lembaga riset Royal College of Surgeons di Ireland Institute of Leadership di Irish Times menyatakan, ada dua hal yang menyebabkan perdebatan di dunia maya.

ADVERTISEMENT

Pertama, karena orang-orang ingin menandai teritori ideologi mereka sebagai bentuk aktualisasi identitas diri. Tapi berbeda dengan ruang-ruang di dunia nyata, ketika kita bebas menandai itu semua dengan jelas, ruang di internet perlu dikontestasikan. Orang-orang akan dengan mudah menilai pendapat yang kita buat dan meresponnya di internet.

McMahon menambahkan, “Tidak peduli apapun motivasi orang-orang yang berdebat itu. Pada titik tertentu, perbedaan prioritas menegaskan diri mereka sendiri. Apakah perdebatan itu bertujuan untuk menegaskan identitas diri (ideologi, posisi politik, nilai, dan sebagainya) dan rasa memiliki yang sama dengan orang-orang se-ideologi.

Menurut McMahon, melakukan perdebatan online adalah hal yang masuk akal. Akan tetapi McMahon meragukan keberhasilan perdebatan yang dilakukan untuk mengubah pemikiran orang lain.

ADVERTISEMENT

“Aku akan sangat terkejut kalau ada argumen-argumen di dunia maya bisa meyakinkan orang (yang berbeda pemikiran) tentang suatu hal. Kalau sedang beruntung, argumenmu bisa saja diterima publik, atau kamu berhasil menundukkan lawanmu, tapi tetap saja disertai dengan pertentangan pribadi,” jelas McMahon.

Penjelasan demi penjelasan yang diungkap oleh para pakar psikologi itu rasanya bisa menjawab pertanyaan mengenai mengapa orang-orang sangat gigih mempertahankan pandangan mereka di jagat maya, meski dihadapkan pada bukti-bukti, fakta, atau logika.

Penjelasan itu juga memberi petunjuk mengenai fenomena perdebatan di dunia maya yang tidak pernah surut.

Kita pun akhirnya membayangkan kalau berdebat online--dengan tujuan mengubah pandangan orang lain--barangkali sama saja berdebat dengan batu.